成年後見ノート

成年後見は、いざというときに頼れる制度。既に判断能力などの低下が見られる方を保護します。

目次

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症や寝たきりのひと、精神的な障害を持っている人を保護し、安心して健康的な暮らしをしてもらうようにするための制度です。

家庭裁判所より、成年後見人が選任され、成年後見人が本人の代わりに暮らしに必要な契約や財産管理をします。

本人を守ることに重視した制度です。

3つの成年後見制度

成年後見制度には3つのタイプがあります。本人の状態によって分けられ、医師の診断によって家庭裁判所が審判します。

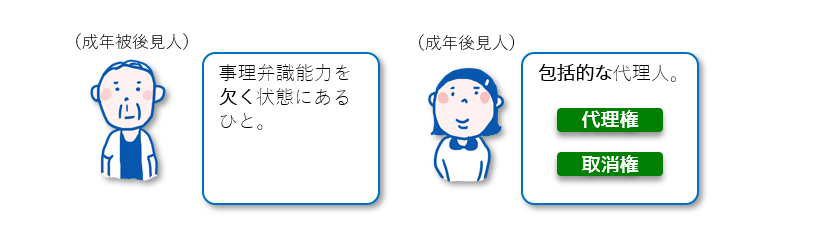

成 年 後 見

本人の暮らしに必要なことはすべて代わりに

重度の認知症・精神病の方や、寝たきりの方などを対象としています。

成年後見人は本人の生活に関わる一切のことを、本人のために代わりにすることができます。

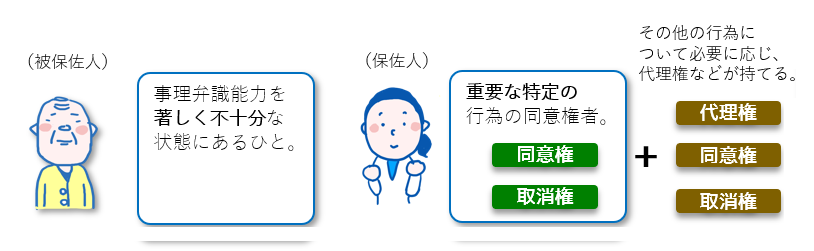

保 佐

重要なことだけを判断してもらう

軽度の認知症・精神病患者の方を対象としています。重要な財産の処分など決定権をもっています。オプションで特定の代理権や同意権を持つことが可能なので、柔軟な対応ができます。

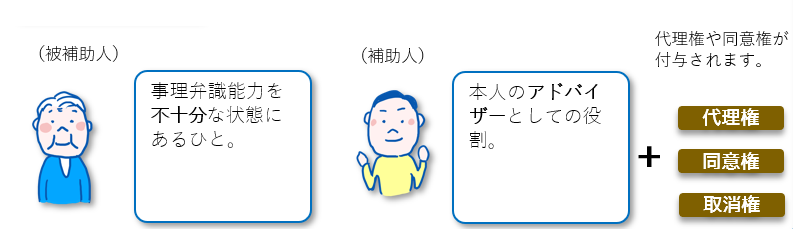

補 助

本人の良きアドバイザーとして

高齢で判断能力が衰えているような人、日常生活はある程度自分でできるが、複雑な契約など理解するのに困難なひとを対象としています。本人にとって必要な特定の代理権や同意権が付与されます。

成年後見制度のメリット

① 本人名義の財産で不要なものを処分できる。

例えば、親の名義であったとしても、子供は親の財産を勝手に売ったりすることはできません。成年後見制度では、財産を売却することが本人にとってメリットあるのであれば、処分が可能になります。

② 本人がしてしまった不要な契約を解約することができる。

親が未成年の子の保護者として、子が勝手にした契約を解約できるのと同じように、成年後見人は本人がしてしまった不要な契約を解約することができます。判断能力が衰えているお年寄りを狙った悪徳業者など、スムーズに解約することができます。そのための制度です。

③ 本人の預貯金を引き出して、施設の費用に充てることができる。

最近の金融機関では、親子と言えども、預貯金を引き出すことは出来なくなりました。成年後見人は預金の管理ができますので、引き出すことも可能です。これで、子が立て替えせずとも施設費用も支払いができるようになります。

④ お年寄り一人住まいのひとの強い味方になれます。

司法書士などの専門家が後見人になることもあります。お金の管理はもちろんのこと、どんな介護サービスが受けられるのかケアマネジャーと相談したり、入院の手配やトラブルの解決などもします。専門家への報酬も家庭裁判所が決めるので、暮らしに影響がでない金額になります。

ここでチェック 成年後見制度になじまないひと

- 成年後見制度は本人のための制度ですので、本人の子だからといって本人のためにならないことはできません。

- 成年後見制度は本人のための制度ですので、それが家族のためと言えども、本人の暮らしと関係のない処分はできません。

- 成年後見制度では、本人の財産を投機行為で減らすような行為はできません。元本が保証されているような場合は除き、株や為替、投資信託を積極的にすることはできないです。

成年後見制度のイメージ

成年後見制度のうち成年後見人は、本人のために必要な契約や財産の管理を代わりしてあげることができます。

成年後見人の仕事

(1)まずは財産管理

成年後見人は、本人の財産と生活の収入と支出を把握する必要があります。いくらあって、月々いくら生活にかかるのか、それによってやれることが変わっていきます。また後期高齢者医療保険や介護保険、税金の仕組みなどある程度知っている必要があり、適正に助成制度を受けているのか確認する必要があります。

また、各関係機関に対しては、成年後見の届出を出す必要があり、今後正しく手続きするために後見制度を利用していることを明らかにしておきます。

(2) そして身上監護

財産を把握出来たら、本人の暮らしに必要なことを検討します。在宅であれば、ヘルパー契約が必要かどうか、在宅がそもそも難しい場合は施設入所、病院へ通ってもらい健康チェックなども検討します。あくまでも、本人の希望が大切ですので、本人が嫌がるのに強引に施設に連れてくことはできません。本人の意思を尊重しつつ身上監護を行います。

(3)家庭裁判所に報告

家庭裁判所へは、年に一度定期的に報告する必要があります。報告する内容は、それぞれの家庭裁判所によって若干異なることもありますが、後見事務報告や財産目録、収支表などを提出します。

細目に金銭出納帳を作成し、業務日誌など付けておくと、報告書を作る際は楽になります。

また、必要に応じ家庭裁判所に連絡や相談、報告するとよいでしょう。

例えば、大きな財産を処分するとき、本人の財産が減ってしまうようなときなどです。

その他にも、家庭裁判所の許可がなければできないこともありますので、注意が必要です。

(4)後見の終了

本人が亡くなると同時に成年後見は終了します。成年後見人は本人の預かっている財産を相続人に引き渡す必要がありますが、その前に残った財産を計算し、入院費用や光熱費などの精算を行います。

① 計算と家庭裁判所への報告

本人の死亡時点の財産をチェックし、死亡時に発生している費用や収入を確認し、相続人に連絡、家庭裁判所へ報告します。

② 精算

必要に応じ、病院や施設への支払い、その他既に発生している費用の支払いを行います。

③ 相続人への引渡し

成年後見人が預かっている本人の財産を、相続人へ引渡します。相続人の一人に渡せばよいですが、できれば相続人全員の了解をとって財産を渡すとトラブルを防ぐことができます。成年後見人が相続人であればそのまま所持管理しておいてもよいです。

④後見終了報告と後見終了登記

引渡しが完了したら家庭裁判所へ報告をしましょう。また、法務局への登記が残っているの後見終了登記の申請書を東京法務局へ郵送します。

(5)葬儀について

成年後見は、本人が亡くなると終了します。お葬式はご家族の方などの遺族が執り行うものですので、成年後見人がするものではありません。ご家族の方が後見人の場合は、ご家族として執り行いますが、そうでない場合は、成年後見人はノータッチになります。

但し、ご家族がいない方や色んな事情でできないような場合では、成年後見人に葬儀の執り行いを求められることがしばしばあります。

そういった場合は、家庭裁判所の許可を受けて葬儀を執り行います。但し、原則としてお葬式はできません。火葬のみをする場合(直葬)に限られています。

成年後見人でもできないことがあります。

成年後見人は、本人の代理人として活動しますが、すべてを本人の代わりなることはできません。成年後見制度の趣旨に反するようなこと、ふさわしくない行為などはできません。以下、確認してみましょう。

(1)保証人・連帯保証・身元保証

成年後見人は、本人の保証人や連帯保証人、身元保証人にはなることができません。

成年後見人は、本人と利害関係をもってはいけません。そもそも成年後見人は本人のために活動しますので、連帯保証や身元保証などの制度とは、成年後見制度の趣旨から外れています。

(2)医療行為の同意

本人が手術を受ける場合は、病院から医療行為の同意を求められますが、成年後見人はその同意権限はありません。

また、胃ろうなどの生命維持についての決定や同意も、同じくできません。

これは本人の固有の行為ですので、成年後見人が代理して意思決定するにはふさわいくないためです。

成年後見人が家族であるような場合は、家族として同意することはできます。家族がいない場合は、親戚の方など親類から同意をもらうことになります。

(3)遺産分割協議(本人も成年後見人も同じ相続人の場合)

本人と成年後見人が同じ相続人の場合の遺産分割協議では、成年後見人は本人の立場として遺産分割協議することはできません。この場合は、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらうか、後見監督人がいる場合は、監督人が本人の遺産分割協議をします。

(4)本人の財産を成年後見人がもらう・買う・交換する

本人の財産は、成年後見人が管理している以上、その財産を成年後見人がもらいうけたりすることは、本人の利益を害する可能性が高いものとなります。買ったりすることも同じで、金額次第では利益を害することになります。

このようなことを利益相反行為といいますが、金額が高い安いかかわらず、利益相反行為に該当する場合は、成年後見人はすることができません。

この場合、家庭裁判所で特別代理人を選任してもらうか、後見監督人がいる場合は、監督人が本人の代わりに行います。

成年後見制度支援信託に注意!

(1)成年後見制度支援信託とは

成年後見制度支援信託とは、成年後見制度を利用していて(これから利用するひとも)、本人が一定の財産を持っている場合に、信託銀行に金銭を信託することができます。だいたい1200万円以上の金銭もしくはすぐに現金化できる財産を持っている本人が対象です。

これは横領防止のための制度で、信託銀行に信託することによって家庭裁判所への手続きをしないと払い戻しができないようになっています。

信託銀行への信託契約やその諸手続きは、司法書士などの専門家がそのための後見人として選任され手続きを行い、手続きが完了すると通常は専門家の後見人は辞任するようになっています。

連絡先

司法書士ライブプラス法務事務所

〒460-0002

名古屋市中区丸の内2丁目17番4号 ミワ第一ビル8階

tel : 052-228-8080

fax : 052-228-8088

※随時更新中です。